山中御殿

基本情報

住所

〒692-0403

島根県安来市広瀬町富田589

島根県安来市広瀬町富田589

月山の中腹にある山中御殿といわれた建物があったとされる場所です。城主の居館があったと推測され、城内でもっとも重要な場所の一つでした。山中御殿といわれた建物は平地と石垣の上下2段に分かれた構造をしていたと考えられており、広大な曲輪に大規模な石垣が築かれています。

この場所は、本丸を目指す3方面からの登城口が合流する場所で、菅谷口と塩谷口には虎口を確認することができます。御子守口には大手門があったと思われますが、現在は確認することができません。山中御殿下にある後世に造られた池に面した石垣には、後に増築された石垣の痕跡が確認でき、その付近には軍用井戸跡があります。

アクセスマップ

この記事をシェアする

安来観光協会をフォローする

関連スポット

-

カフェドーフィン

住所〒692-0055

安来市飯生町605-5連絡先0854-27-7777

定休日火曜日 水曜日

詳細はこちら

-

おうか居酒屋

住所〒692-0011

安来市安来町1944連絡先0854-22-5677

定休日月曜日

詳細はこちら

-

渡辺観光農園

住所〒692-0025

安来市穂日島町199連絡先0854-22-6627

定休日月曜日(祝日の場合翌日)

詳細はこちら

-

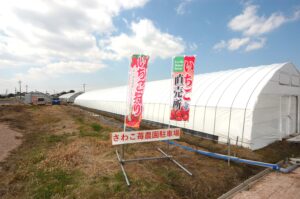

さわこ苺農園

住所安来市赤江町(Googleマップにて「さわこ苺農園」で検索してください)

連絡先080-8717-6479

定休日いちご狩りは3月中旬~5月末土日に開催

ご予約なしの方も大歓迎です

詳細はこちら